小さく生まれた赤ちゃんとの生活について

小さく生まれた赤ちゃんとの生活について

ここでは入院中の生活について、赤ちゃんとのふれあい、ディベロップメンタルケア(発達支援)、ご家族との面会、面会時の感染対策、チーム医療、お母さんのココロ、お父さんが入院中にできること、きょうだいのケア、退院に向けての準備、退院後の家での生活・お世話で気を付けること、通院生活・定期健診で気を付けること、感染対策、予防接種のタイミング、お父さんがお家でできること、就学についてご紹介します。

入院中

赤ちゃんとのふれあい

どんな赤ちゃんにもスキンシップは大切です。ご両親の手のぬくもりや包まれている感覚、肌が触れあう感覚は、赤ちゃんの情緒の安定や質の良い睡眠につながります。

タッチ

赤ちゃんに触れることです。赤ちゃんに触れるのに慣れてきたら、頭・背中・お尻など、できるだけ手のひらを使って、大きな面積で赤ちゃんに触れてあげてください。

ホールディング

赤ちゃんがむずがっていたら、両手のひらで赤ちゃんをそっと包み込みます。「包まれているよ、大丈夫だよ、ひとりじゃないよ」という想いをこめて、赤ちゃんを包んでみてください。

カンガルーケア

ゆったりと椅子にかけ、お洋服の胸の部分をはだけ、赤ちゃんをうつぶせに抱き、肌と肌を重ねます。お互いの肌のぬくもりを感じながら、ゆったりと過ごしてみてください。

最初は「触って大丈夫かな、泣いてしまわないかな?」と赤ちゃんに触れることが怖いと感じるかもしれません。ふれあいは赤ちゃんにとって良い体験となります。赤ちゃんの様子を見ながら少しずつ慣れていってください。

ディベロップメンタルケア(発達支援)

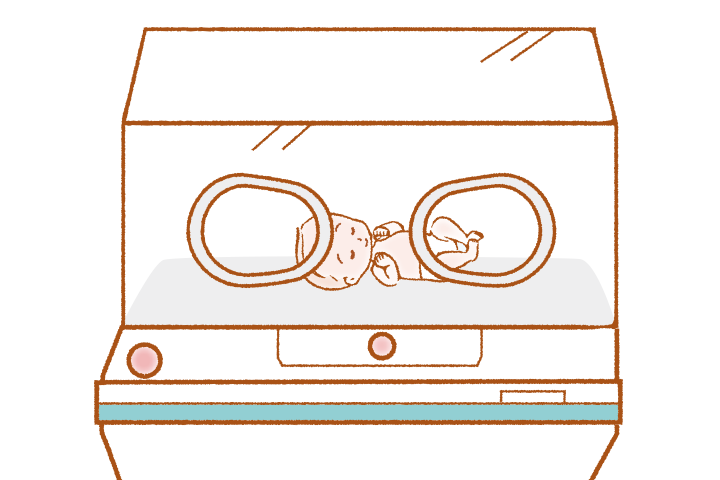

発達のためのケアを「ディベロップメンタルケア」と呼びます。お母さんのおなかの中にできるだけ近い環境を提供することで赤ちゃんの成長と発達を促します。施設によってケアの内容は異なりますが、ここでは主なものをご紹介します。

ポジショニング(胎児姿勢の維持)

お母さんの子宮の中にいたときのように、まぁるくなる姿勢が赤ちゃんにとって良い姿勢です。この姿勢を維持できるように赤ちゃんの周りを布などで囲んで包むようにします。

睡眠状態にあわせたケア

赤ちゃんの睡眠と覚醒の程度を見極め、良く眠っているときはケアを避けます。赤ちゃんにとって心地良いタイミングでケアを行います。

光と音への配慮

赤ちゃんは、お母さんのおなかの中にいるときは羊水を介した光や音を感じています。外に出てくると鋭い光や音になるため、照度を落として優しい光にしたり、大きな音をたてないようにしたりします。

ディベロップメンタルケアは、看護師だけでなくご両親も一緒になって行うことが大切です。声をかけてあげるなど赤ちゃんの五感に働きかけることもケアの一つです。できることから実践してみましょう。

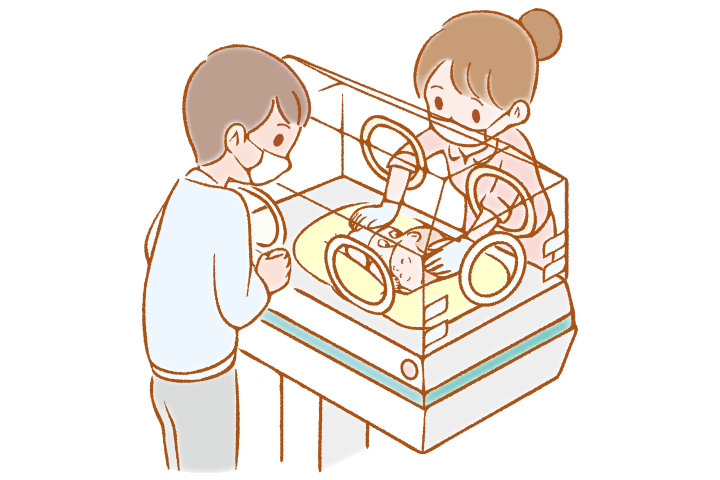

ご家族との面会

赤ちゃんにとってご家族がそばにいてくれることは、とても大きなエネルギーになります。ぜひ赤ちゃんに会いに行ってあげてください。優しく触れ、たくさん話しかけてあげてください。おなかの中で聞いていたお母さんやお父さんの声を、きっととても心地よく感じていると思います。面会中は赤ちゃんに触れたり、看護師と一緒におむつ交換や体を拭いてあげたりできます。看護師が、ご家族と赤ちゃんの絆を育むお手伝いをさせていただきます。

面会時間は施設によって異なります。面会者は、感染予防の観点からお母さん、お父さんのみに限られているところが多いですが、施設によってはおじいちゃんやおばあちゃん、ご兄弟も面会できるところもあります。ご兄弟が面会する場合は年齢に応じた予防接種を済ませ、体調管理をしておくと良いでしょう。

面会時の感染対策

入院している赤ちゃんにとって、ご家族がそばにいてくれる面会の時間はこの上なく大切で健やかに育つための大きな力となります。しかし、赤ちゃんは免疫的に未熟で感染しやすいので、面会時の感染対策は極めて重要です。

面会前にできること

大人にとっては軽い風邪でも、赤ちゃんがかかると重症になることがあります。何らかの症状があるときは、必ず医療スタッフに伝えましょう。また、新型コロナウイルス感染症など流行性疾患への接触についての情報も大切ですので、正確に把握しておきましょう。

面会時に行うこと

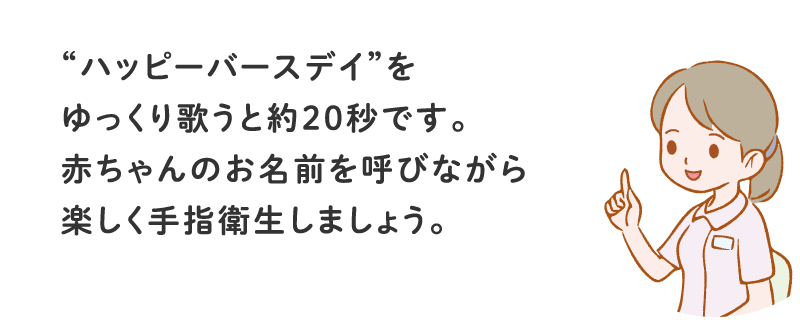

大切なのは、“手指衛生”を“正しく行う”ことです。手指衛生には、“流水と石鹸による手洗い”と“アルコール擦式消毒薬による手指消毒”があります。流水と石鹸による手洗いは20秒以上かけて行い、その後しっかり乾燥させましょう。アルコール擦式消毒薬による手指消毒は正しい使用量で、刷り込みに15秒以上かけましょう。親指と爪を含む指先は忘れがちなので気をつけましょう。

手指衛生は、赤ちゃんに触れる前と触れた後、周辺環境・医療機器・物品に触れた後に行います。また面会中は自分の髪の毛やマスクをつい触ってしまうことが多いので注意しましょう。

チーム医療

NICU/GCUでは医師、看護師はもちろんですが、さまざまな職種の方々がかかわり、チームとなって赤ちゃんとご家族をサポートしています。

薬剤師

看護師と一緒に赤ちゃんの点滴を作成したり、退院時にお薬を持ち帰る場合にご家族へ説明を行ったりしています。

臨床心理士

NICU/GCUに入院した赤ちゃんの発達を見守ります。また、NICU/GCUに赤ちゃんが入院することは、人生で思わぬ出来事であることが多いので、ご家族の心のサポートも行っています。

理学療法士

特に早産で小さく生まれた赤ちゃんは運動発達のサポートを必要とする場合があるため、姿勢や体の動きの確認、呼吸器リハビリなどを行っています。

退院調整部門

家での生活に向けて、地域の保健師と連絡をとり、それぞれのご家族にあった地域でのサポートを受けられるよう、ご希望を伺いながら調整しています。

この他にも、ミルクの準備をする栄養士、医療制度などの相談に乗ってくれる社会福祉士といった方々も力になってくれます。施設によってサポート体制は異なりますが、気になることがあるときや、困ったときは遠慮せず相談しましょう。

お母さんのココロ

妊娠・出産はお母さんの体に大きな変化をもたらします。妊娠に適応した体のバランスから、出産後は、元の体のバランスに整え、赤ちゃんのいる生活にも対応していかなければなりません。ホルモンの変化が急激に起こることで、一時的に不安定になりやすいのは誰もが経験することです。

一方で赤ちゃんが入院になるなど予期しないことに直面した場合、その現実を受け止めるまでには一定の時間が必要となります。「どうして?」という問いや、「なぜ私の身に起こったのか?」という怒り、頑張ってもどうしようもできない現実に落ち込むことはごく自然な心の動きです。特に、赤ちゃんの状態が安定しない間は、医療スタッフの言動に一喜一憂してしまうこともあるでしょう。

また、お母さんは母親としてしっかりしなければならないと思うことがあるかもしれません。しかし、母親としてすぐに適応できるわけではありません。ゆっくりと、赤ちゃんと一緒に少しずつ母親として育っていければ良いのです。「頑張らないと!」と力みすぎず、周囲に揺れる思いをしっかりと受け止めてもらってください。そして、少しずつ、自分のペースでできるところから始めましょう。

お父さんが入院中にできること

早産で小さい赤ちゃんが生まれたら、お父さんは「喜び」より「驚き・不安」で頭の中が真っ白になるかもしれません。そんなパニック状態の中お父さんには、「医師の病状説明」「入院手続き」「お母さんに寄り添う」といった大きな役割が次々と与えられます。

お父さんがそうした役割をこなしていく間に、赤ちゃんは毎日成長していきます。この奇跡の日々を見逃したら正直もったいないです。お仕事もあって大変ですが、できるだけ赤ちゃんに会いに行ってください。赤ちゃんも喜びますし、その姿をみてお母さんの心と体が癒やされます。お父さんも「驚き・不安」が減って「安堵感・我が子の成長の実感」が増えていきます。

お父さんにしかできないことってたくさんあるんです。

きょうだいのケア

入院中

上のお子さんは赤ちゃんに会えるのをずっと楽しみにしています。そのため、赤ちゃんが退院できないと心配して不安になるでしょう。それでも赤ちゃんが帰ってこられない理由をしっかりと伝えて、そして写真でも動画でもどんな形でも良いので頑張っている赤ちゃんの姿を見せてあげてください。はじめは「かわいそう」と言うかもしれませんが、必ず「がんばれ」と応援して、そして「かわいい」と言って笑顔になるはずです。その偏見なく純粋に赤ちゃんをきょうだいとして受け入れてかわいがる姿に、私たち大人は大切なことを教わります。

病院によってごきょうだいへの対応は様々ですが、「こんな事ができたら良いな」という事をスタッフに伝えてみてください。NICUではご家族で赤ちゃんを支えるケア(ファミリーセンタードケア)を大切にしています。お母さんの想いが形になるかもしれません。

退院後

赤ちゃんが退院したら“赤ちゃんがえり”が始まることもあります。しかし、それは上のお子さんがこれまでご両親の愛情をしっかりと受け取っていた証ですので、自信を持ってください。

上のお子さんは「赤ちゃんはかわいい」だけど「お母さんを取られるのは嫌」という複雑な気持ちなのだと思います。その想いに寄り添いながら、がまんできた時にはたくさん褒めて、赤ちゃんに関して色々とお手伝いしてもらいながら感謝の気持ちを伝えてください。お母さんを独占できる時間を特別に作るのも効果的です。

また、ここはお父さんの出番です。今まで以上に、上のお子さんとたくさん遊んであげてください。その姿にお子さんだけでなく、お母さんもきっと笑顔になると思います。

退院に向けて

退院準備 NEW!

退院前のご家族はワクワク・ドキドキなのと同時に、不安でいっぱいかもしれません。

少しでも不安な点があれば、退院までに医療スタッフと色々お話ししてみてください。退院後に困った時の相談先を確認しておくと良いでしょう。

自宅で赤ちゃんが過ごす環境を整える際、さまざまな育児便利グッズを目にすると思います。しかし、はじめからあれもこれもと揃える必要はなく、最低限の準備をしつつ、少しずつ買い足していくのが良いでしょう。

物品がある程度揃えられたら、家での生活をイメージしてみましょう。楽しい育児をしていくために、ご家族や周りの人々にも協力してもらいましょう。そして、地域の保健師などを通じて、地域の公的・私的サービスなども把握しておくと良いですよ。

地域の子育てサポート NEW!

退院後、お住まいの地域でも、様々な職種の方々が赤ちゃんとご家族の生活をサポートしています。

成長により関係者は増えていきますが、ここでは退院後すぐに関わる方々の一部をご紹介します。

保健師

保健師は、赤ちゃんが生まれたご家庭にとって、市区町村の最初の窓口となる存在です。保健師が中心となって実施される「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」は、児童福祉法に基づき、市区町村が行っている取り組みです。この事業では、生後4ヵ月までの赤ちゃんがいるすべての家庭を対象に、保健師や助産師、育児経験者などが家庭を訪問します。訪問では、育児に関する不安や悩みを聞き取り、必要に応じて地域の子育て支援サービスを紹介してくれます。

訪問看護師

病院の主治医作成の訪問看護指示書に基づき、医療保険を適用してご自宅へ訪問します。入院中の情報をふまえ、自宅での赤ちゃんの体調管理をはじめ、ケアの整理や医療機器(吸引器など)の管理、育児や発達の相談やサポートなどを行います。

医療的ケア児等コーディネーター もしくは 相談支援専門員

生活の中での困りごとや悩みの相談を受け、必要な支援につなげます。例えば、発達支援事業所、ヘルパーやショートステイなどの福祉サービスを利用する際に必要な受給者証発行までのフォローや事業所選びなど、福祉サービスの利用をサポートします。

自治体ごとに育児支援の取り組みには違いがあります。「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」の際には、気になることを保健師に気軽に尋ねてみてください。また、地域の広報誌などにも支援サービスの紹介が掲載されていることがありますので、ぜひチェックしてみましょう。

防災対策 NEW!

災害はいつ起こるかわかりません。災害が起こった時、情報をどのように収集していくか日頃から意識しておくことが大切です。

ご家族で以下のようなことを事前に話し合っておきましょう

- 家族内での連絡方法はどうするか

- 自宅から行ける避難先はどこなのか

- 持ち出し物品の準備はできているか

持ち出し物品は、生活全般で必要なものに加えて、赤ちゃんに必要なもの、そして医療的ケア児であればそのケアに必要な物品となかなか大量になってきてしまいます。ひとまとめにして、いつでも持ち出せる状況にしておきましょう。

また、停電や断水になった時の状況を予測して、自宅でできることを考えて備えておきましょう。自助(災害などの非常時に、自分自身や、ご家族の命と生活を守るために、日ごろから備えておくこと)の力をアップすることがとても大切です。その上で、お住まいの自治体の取り組みを確認してみましょう。最近では、自治体独自の取り組みをしているところも増えてきています。

災害時は地域とのつながりがとても大事です。町内行事に参加するなどして赤ちゃんがいることをご近所の方々にも知ってもらいましょう。日頃のお出かけが何よりも避難訓練になりますよ。

退院後

家での生活・お世話で気を付けること NEW!

新しい家族を迎えて初めての生活が始まると、心配や気がかりな事が何かと多いかもしれません。しかし、赤ちゃんは家での生活を楽しみにしています。

まずは、生活リズムを整えていきましょう。大人や上のお子さん中心の生活から赤ちゃんのいる生活リズムに合わせていかなければなりません。退院直後はなかなか難しいかもしれませんが、徐々に慣れていくでしょう。

赤ちゃんと生活をしていく中で、泣き止まない、ミルクを思ったように飲んでくれない、体重の増えが良くないのではないかなど、さまざまな心配事が出てくることがあると思います。赤ちゃんとの生活が初めてのことばかりだと、ちょっとしたことも気になってしまいますよね。心配事や困り事などは一人で抱え込まず、医療スタッフや地域の保健師、訪問看護師などに相談していきましょう。時には赤ちゃんと離れ、リフレッシュする時間を作るのはどうでしょう。肩に力を入れすぎず、楽しくお世話ができると良いですね。

通院生活・定期健診で気を付けること NEW!

はじめての通院は緊張すると思います。何を持っていけば良いのか、交通手段はどうするのか、病院内で授乳時間になったらどうしようかなど、心配は尽きないと思います。通院前に、持ち物をあらかじめ用意し、移動方法をシミュレーションしておくと良いでしょう。おむつや着替えも一揃えパッキングしておくと便利です。また、忘れてしまいがちなのが母子手帳ですが、外出する際はつねに携帯しましょう。

そして、いざ健診で先生の顔を見ると、緊張したりして聞きたいことも聞けなかったりするかもしれません。なので、先生に伝えたいこと、聞きたいことはあらかじめメモしておくと安心です。今では携帯電話のアプリなどを上手に利用しているお母さんたちも多いようです。

感染対策 NEW!

家での感染対策は、NICUでの感染対策とは異なります。NICUにいたときのように、無菌状態でいることはできません。確かに、小さく生まれると免疫力が弱いのではと心配になると思います。でも過敏になる必要はありません。

赤ちゃんにとっては、大人が環境を整えていくことが、ある程度の感染予防になります。大人が手洗いをしっかり行い、むやみに人ごみの中に連れ出さない、風邪ぎみの人との接触は避けるなど、基本的な生活を送ることで赤ちゃんを守ることができるでしょう。神経質になりすぎず、お天気の良い日に人ごみを避けてお散歩をすることも大切です。気になった症状があるときには、主治医に相談してみましょう。

予防接種のタイミング

小さく生まれた赤ちゃんの予防接種は、一般の赤ちゃんと同じスケジュールで、量は減らさず同じワクチン量で行います。また、予定日を基準とする修正月齢ではなく、誕生日から数えた暦月齢で接種します。ヒブ※1、肺炎球菌※2、B型肝炎※3、ロタウイルス※4のワクチンは暦月齢2ヵ月から、4種混合※5ワクチンは暦月齢3ヵ月から接種が可能です。小さく生まれた赤ちゃんでは暦月齢が2ヵ月を過ぎてもNICU/GCUに入院していることもあるので、入院中にワクチンを接種することがあります。

小さく生まれた赤ちゃんだからといって、ワクチン接種の副反応(接種した場所が赤くなる、発熱など)が増えることはなく、疾病予防に充分な免疫を獲得できます。同時接種も可能ですから、予防接種スケジュール表を参考に遅れることなく接種しましょう。

尚、2025年5月に予防接種スケジュールについて下記3点が変更となりました。分からないことなどがあれば、主治医に相談しましょう。

| 項目 | 対象 | 変更内容 | 期間 |

|---|---|---|---|

| MRワクチン特例措置 | 第1期・第2期に該当かつ市区町村長の認定のある赤ちゃん | 対象期を逃した場合でも接種可能 | 2025年4月1日~2027年3月31日まで |

| HPVワクチン経過措置 | 1997~2008年度生まれで、2022~2025年に1回目接種を済ませた方 | 2・3回接種を公費で対応 | 2026年3月31日まで |

| コロナワクチン追加 | 5~11歳の接種対象の方 | ダイキロナ筋注(5~11歳用)追加 | 2025年5月19日より |

※1インフルエンザ菌b型による感染症を予防するワクチンです。

※2肺炎球菌による感染症(髄膜炎、敗血症、肺炎、中耳炎など)を予防するワクチンです。

※3B型肝炎ウイルスによる感染症を予防するワクチンです。

※4ロタウイルスによる感染症(胃腸炎、脳炎など)を予防するワクチンです。

※5ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ(急性灰白髄炎)を予防するワクチンです。

※外部サイトに移動します。

※情報は更新されることがあります。常に最新の情報をご確認ください。

お父さんがお家でできること

赤ちゃんが退院したら、人目を気にせず時間が許す限り、赤ちゃんにのめり込んでみてはいかがでしょう。じっと見つめて、撫でて、抱っこして、話しかけて・・・育児を通じて赤ちゃんのかわいさを存分に感じてください。

お父さんの“自分のための時間”が“赤ちゃんと一緒にいる時間”になったら素敵だと思います。

育児は“義務”ではなく、今しかできない“チャンス”です。“手伝う”のではなく、“ご自分の意思”で行ってみてください。

ただ、お母さんのように上手くいかないこともあるでしょう。それでも諦めないでください。いずれ、お父さんにしか見せない表情やお母さんも聞いたことのない笑い声に出会えます。

また、お母さんは産後で体力も落ちて気持ちも不安定な中、育児や家事をがんばっています。仕事帰りはお父さんもお疲れだとは思いますが、お母さんに今日一日の出来事を聞いて、一緒に笑ったり驚いたりしながら、感謝の気持ちを声に出して伝えてみてください。

就学

小学校は、通常の学級、特別支援学級、特別支援学校に区別されています。通常の学級は児童40人に1人以上、特別支援学級は児童8人に1人教員が配置されます。通常の学級に在籍しながら国語・算数などの授業のときだけ特別支援学級に通級して勉強することもあります。小さく生まれた赤ちゃんで、病弱である・体格が小さいなどの理由で就学を遅らせる就学猶予もあります。1,000g未満で生まれた赤ちゃんの全国調査では約74%が通常の学級に就学しています。

お子さんが毎日楽しく授業や行事に参加できて自分に自信が持てるように、ご両親のご意見を拝聴しながら、教育関係者、医療スタッフなどお子さんにかかわるみんなで就学先を考えていくことになります。